うるしの魅力は海を渡った

神戸市立博物館所蔵 南蛮屏風

狩野内膳安土桃山時代 16世紀末期~17世紀初期

大航海時代、ヨーロッパ人たちはアジアの小さな島国で、金の輝きを放つ艶やかな工芸品を発見した。漆器である。その美しい工芸品は海を渡り、最初に愛されたメイド・イン・ジャパンであった。

日本最初の輸出品に

三題噺ではないが、「大航海時代」「フランシスコ・ザビエル」「マリー・アントワネット」。この三つの言葉をつなぐものは? という問いに、即座に答えることができる人は、かなりの漆芸愛好家である。

日本の伝統工芸品として名高い漆器。大航海時代に日本を訪れたヨーロッパ人たちは、その美しさに魅了され、多くの漆器を自国へと送った。当時の輸出品となった漆器は、ヨーロッパで大きな関心を集めたという。漆器は西洋への貴重な輸出品となった。

ヨーロッパへと運ばれた漆器は、時代によって呼び名が異なる。16世紀のポルトガル人渡来から鎖国までのものは「南蛮漆器」、鎖国時代のものは「紅毛漆器」と呼ばれる。南蛮漆器は、黒うるしの地に蒔絵と螺鈿を組み合わせ、隙間なく文様が描かれているのが特徴だ。紅毛漆器は、レリーフ状の蒔絵が多用され、漆黒を背景に金の文様が際立っている。

蒔絵は、漆器の表面に漆で文様を描き、漆が乾かないうちに金銀粉を蒔きつける、日本独自の漆芸の技法である。こうして作られた漆器は、黄金の国ジパングと呼ばれた日本を象徴するものの一つであったろう。

宣教師たちに請われて

15世紀から17世紀にかけて、ポルトガルやスペインをはじめとするヨーロッパの国々は、新しい土地や資源、貿易先を求めて七つの海を渡った。そうしたヨーロッパ人たちが日本で見つけたもののひとつが、金色に輝く漆器だった。この頃、イエズス会の宣教師たちは、ヨーロッパ以外の国々においても、キリスト教の布教活動を熱心に行っていた。彼らの要望に応えて、蒔絵によるさまざまな教会の道具類が作られた。

スペインの教会や修道院には、16世紀に渡った「洋櫃」(「唐櫃」とも呼ばれる)、すなわち南蛮漆器が残されている。フランシスコ・ザビエルの出身地で、イエズス会が結成された場所でもあるナバーラにも、多くの南蛮漆器が保存されている。スペイン全土23カ所で、70点以上が発見されているとする資料もある。いずれも布教の道具として使われたものらしい。高い芸術性と美しさを兼ね備えた漆塗りの道具、聖なる場所にふさわしいものとして珍重されたのだろう。

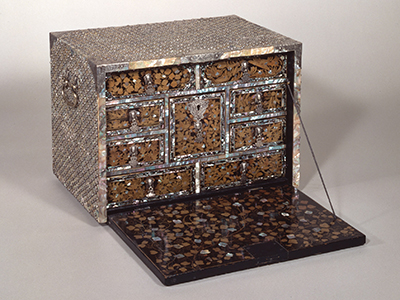

南蛮漆器『貝貼り書箪笥(かいばりしょだんす)』

神戸市立博物館所蔵

王妃が愛した黄金の輝き

フランス国王ルイ16世の王妃マリー・アントワネットは、日本でも馴染みの深い歴史上の人物の一人だ。平成28年から29年(2016〜2017)にかけて開催された「マリー・アントワネット展」では、その混雑ぶりが話題となった。だが、その王妃が、日本の漆器コレクターであったことは、あまり知られていないかもしれない。

17世紀から18世紀になると、漆器はヨーロッパの王侯貴族の間にも広がった。彼らは、富と権力の象徴として競って買い集めた。紅毛漆器の時代である。時代とともに様式も変化し、金を使った、より豪華で気品あふれる品々が生み出されていた。金色に輝く東洋の工芸品は、ヨーロッパの特権階級の人々の心をわしづかみにしたことだろう。

アントワネットは、たいへんな漆器ファンだった。母親で、オーストリア・ハプスブルク家の女帝マリア・テレジアの影響だろう。テレジアは「私は、ダイヤモンドより漆器よ」と、ウィーンの宮殿に「漆の間」を設えたほどだった。その母から50点もの漆器を相続し、その後も自身で買い足したという。そのコレクションは、ヨーロッパでも質量ともに随一と認められていた。美しいものを求める気持ちは、昔も今も同じというわけだ。

憧れは「ジャパニング」に

その美しさに魅了されたヨーロッパの人々の漆器熱は、冷めることがなかった。しかし、もとより高価な輸入品である。憧れの品を手に入れたくても、思うようにいかない人も少なくなかっただろう。となると、模倣品が生まれるのは当然のこと。ヨーロッパ各地で、「ジャパニング」という技法による制作物が広まった。身近にある材料で、漆特有の美しい黒、「漆黒」を表現できないかと苦労を重ね、漆器を模した新たな塗装技法を生み出したのである。

うるしがないヨーロッパでは、亜麻仁油やコパーオイルなどの樹脂やオイルに黒色の粉末を混ぜたもので代用した。漆の肌合い、色艶、耐久性などにおいて、もちろん本物には及ばなかった。だが、試行錯誤を重ねることで次第に技術が向上し、それはひとつの文化として定着した。

ここで気になるのは、「ジャパニング」という言葉。ヨーロッパの人々が、日本の漆器を真似て作った模造品のことであり、光沢のある黒を出すために生まれた塗装技法のことである。その言葉が定着したのは、陶磁器が英語で「china」と呼ばれたように、漆器が「japan」と呼ばれたことによる。ただ、「china」と「japan」の違いが、きちんと理解されていたかどうかはわからない。

日本の漆芸である蒔絵がヨーロッパの王侯貴族にもてはやされた背景には、遠く離れた国々の美意識を求める「東洋趣味」の流行があったから。とはいえ、当時のヨーロッパでは、日本も中国もインドも区別なく、ひとまとめで東洋だった。イタリア・フィレンツェにあるピッティ宮殿の「中国の間」と呼ばれる部屋に南蛮漆器の箱があるのも、こういう理由からだろう。

それでも、まだ見ぬ東洋の国への飽くなき憧れがあったことは確かだ。ジャパニングとはきっと、その想いの結晶なのだ。

ジャパニングと思われる外国製ミシン

『Frister & Rossmann フリスター&ロスマン製

手回しミシン』

写真提供:アンティークミシン修理士の工房 ミシン一番店

ジャパニングと思われる外国製ミシン

『Wertheim ヴェルトハイム製 手回しミシン』

写真提供:アンティークミシン修理士の工房 ミシン一番店

漆器が生んだピアノの黒

そして、西洋には西洋の、漆黒の美が生まれた。そう、ピアノである。あの黒い色は、漆器がルーツで、ジャパニングの影響を受けたものである。もともとピアノは木目塗装による仕上げが普通だったが、ジャパニングがさかんだったドイツ・ブランシュバイク市で黒く塗られるようになった。

光沢のある黒い色が優美な音を奏でる楽器とマッチすると、多くの人が考えたのだろう。その試みは定着し、時を経た今でも黒いピアノが主流だ。この地には、ドイツを代表するピアノメーカーが本拠を置いているそうだ。美しく輝く黒色は、地域の産業にまで大きな影響を与えたということか。

うるしは再び大航海時代へ

海を渡りヨーロッパで愛されてきた、数多くの漆器。それらは現地で、修復を繰り返しながら受け継がれてきた。だが、伝統的な漆工技術を知らない異国の地ゆえに、充分なメンテナンスが行われない状況もあった。近年、漆芸修復の技術や理論が広まり、ヨーロッパにおいても、漆を用いた修復への理解が深まっているという。

漆による修復といえば、「浄法寺漆」である。その成分であるウルシオールの含有率が高く、良質なことで知られる。今や、国宝や文化財の修理・修復に欠かせないものとなり、平泉町・中尊寺の金色堂や日光東照宮、金閣寺など、世界遺産の修復にも使われた。

浄法寺は、うるしの代名詞といっても過言ではない。そう思わせる、ひとつのエピソードが残っている。明治38年(1905)に渡仏した、菅原精造という男性がいた。東京美術学校で漆芸を学び、フランスでは漆芸を指導し、多大な影響を与えたとされる。近年再評価が始まっている建築家・家具デザイナーのアイリーン・グレイもその一人だ。菅原の生涯を調べていた人が、グレイの作品展のポスターに出会った。彼は「Jahojiのうるし職人」と紹介されていた。「Jahoji」は浄法寺と考えられるが、菅原の出身は山形県酒田市。縁もゆかりもない。

その誤解は、「漆芸」「漆」「浄法寺」が、フランスの地で連想ゲームのように結びついたということではないのか。浄法寺漆は当時から、海外でもその名を知られていたのである。

近年は、うるしのPRのため、漆掻き職人がニューヨークに出向いて実演するとともに、浄法寺塗の器を展示するなど、新たな大航海時代を迎えつつある。漆器の格調高い姿を生み出す、うるし。その役割は、470年前も今も変わることはない。

参考文献

三田村 有純(著) 『漆とジャパン―美の謎を追う』 里文出版

山本勝巳(著)『漆百科』丸善

ジョン・ストーカー,ジョージ・パーカー(著)井谷善惠(訳)『漆への憧憬―ジャパニングと呼ばれた技法 』里文出版

熱田充克(著)『パリの漆職人菅原精造』白水社